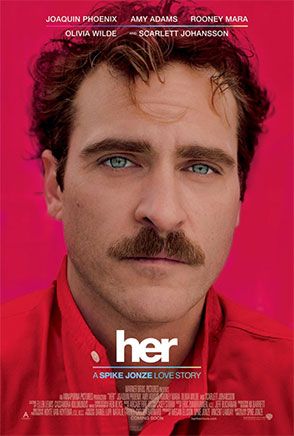

Her

「マルコビッチの穴」や「アダプテーション」で知られるスパイク・ジョーンズ監督は、映画で描かれる奇妙な世界が『売り』になることがあります。しかし、彼の映画の本当の魅力は、主人公と同じことを痛み苦しむことができるほどの観察力にあると思います。

いずれの映画のフォーカスは常に主人公であり、「自分は何者であり何処へ向かっていくのか」というメッセージが根底にあります。登場人物は他にも出てきますが、それは主人公の感情が反映されたシンボルであったり、超主観的な歪みすら感じられる人間像が描かれることがあります。こうした世界に主人公が生きているからこそ、感情移入がしやすいのかもしれませんし、同時に孤独を感じるのかもしれません。

2013年の彼の最新作「Her」も例外なく、主人公 Theodore の世界と、彼の痛みや苦しみ、そして喜びを一緒に感じることができる映画です。ボイスコントロールで操作できるコンピュータ達、奇抜かつシンプルな UI。そしてもちろん、恋愛対象となる A.I.(人工知能の)の Smantha。どれも映画独特の奇妙かつ新鮮な世界です(今回は近未来という設定なので、それほど奇抜ではないですが)。最初はそういった新しい未来テクノロジーに目が行ってしまいましたが、それがどうでも良くなるほど、Theodore と Smantha の関係に魅了されるはずです。

繋がりたいという現代の欲求

観賞後、この映画はテーマは「繋がるというリアルは何なのか」ではないかと思いました。

そのテーマは、Theodore と人工知能との繋がりはリアルと呼べるのかというメインストーリーだけに含まれているわけではありません。Theodore は、手紙代行サービス「BeautifulHandWrittenLetters.com」で働くライターで、そこで誰かのために親密な手紙を描いています。受け取った人は、本当の差出人から受け取ったと思い込むことで繋がりを感じているのかもしれません。また、Theodore が口の悪いゲームキャラクターと元妻の話をしているシーンもあり、関係を築く対象や手段が生身の人間を通さないことがあります。また逆に、生身の人間を、使い捨て可能な機械的サービスと捉えているシーンも見かけました。

人工的な『作り物』を通して誰かと繋がってると思い込むなんて、それこそ孤独だと考えることはできます。しかし、思い込みはテクノロジーあるなし関係なく存在していることでしょうし、思い込む(信じる)ことが関係を築くためにはなくてはならないと思います。恋愛だけでなく、人間関係全般にも同様のことがいえて、一歩踏み込んだ関係に進むときの不安を、今回の「Her」のテーマと重ねることができます。誰かと一緒にいることは、恋愛の延長にはならないことがありますし、幸せだけを共有することではありません。今まで見たことなかった側面を目にすることになったり、自分が描いていた理想とはかけ離れたこともあります。

そして生活や仕事を通して、人は少しずつ変わっていきます(Smantha の場合はアップグレードなのかもしれません)。光り輝く過去や理想から、どんどん離れていくことへの失望。その失望を一度でも体験しているのであれば、関係をもつということへの恐れや不安を感じるでしょうし、躊躇もします。それでも誰かと繋がりたいと思うのが、人間のひとつの欲求なのかもしれませんが、何を信じて前へ進めばいいのでしょうか。

その思い込みは、事実を基にしているのか、それとも違うところから来ているのかもしれません。たとえ事実を基にしていたとしても、そこには自分が作り出した解釈が含まれているのかもしれません。いずれ痛みを味合うかもしれないという不安を抱きながらも前へ進んだ Theodore の繋がりがリアルではないと、とても言えないわけです。

「繋がりたい」が、人間のひとつの欲求なのかもしれませんが、それが人工知能が同じように考えているかというとそうではないかもしれません。私たちとはまったく違うスピードで成長する OS 達が選ぶものは人間の欲求に基づいたものなのか、それともまったく違うところへ辿り着くのか。それは映画を見てのお楽しみです。

見えてる色、思い込みの色

人の生活の邪魔にならないテクノロジーが使われていた分、目に付いたのが色、ファッション、インテリア、建築です。舞台はロサンゼルスですが、上海のシーンが幾つか盛り込まれています。これにより、見覚えのあるロサンゼルスの街並のはずなのに、どこか遠い存在にしています。ファッションやインテリアも、どこか古めかしさを感じさせつつも、人工的でモダンな雰囲気に仕上がっています。すべてが近いようで遠い。親近感が湧くけど、同時に違和感もある。これは Theodore と Smantha の関係だけでなく、ファッションやインテリアからも感じられました。

劇中でよく見かけたカラーパレット

劇中でよく見かけたカラーパレット

どこか無機質な街並とは対照的に、カラフルな主人公の周りが良いコントラストを生み出していました。赤を基調にした主人公のファッションはもちろん、彼との関わりのある風景やオブジェも同じようにカラフルになっていました(終盤、赤貴重ではない服に切り替わりましたが、感情の変化をうまく表してました)。また、彼が元妻を思い出すシーンや、再開のシーンなど彼の主観性が色に大きく影響していたのも興味深かったです。

本作は「ぼくのエリ 200歳の少女(Let the Right One In)」を担当した Hoyte van Hoytema が撮影しています。「ぼくのエリ」でも登場人物との距離感が絶妙だと思いましたが、今回も感情移入しやすい距離と、どこか繋がれない孤独や違和感をバランス良く表現していると思いました。『生身』と『人工物』という対照的な存在を、主張しすぎない程度に撮影や環境を通じて表現されていたからこそ、ストーリーや主人公の感情に集中できたのかもしれません。