AI時代に読むと面白い小説『ハイペリオン』

1989年に出版された古いSF小説ですが、生成AIと日々向き合う現在において読み返すと、また違った示唆を与えてくれる作品です。

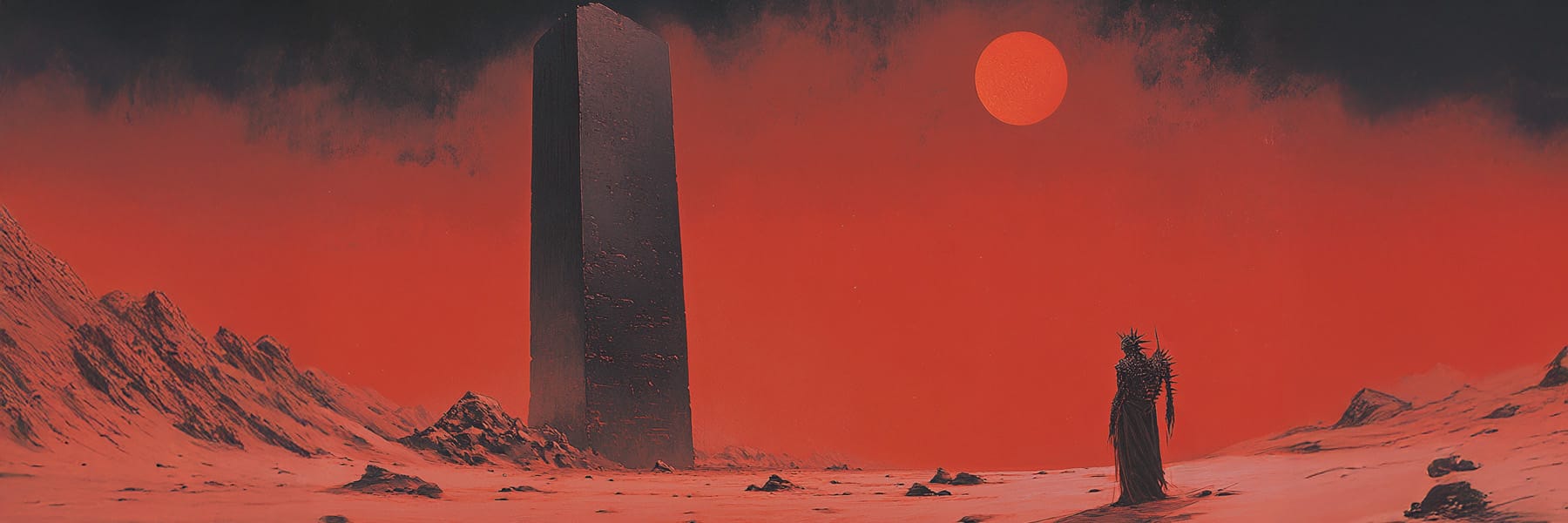

ここ2、3年の間にAIに関する書籍を何冊か読みましたが、SF作品からヒントを得られることがあります。フィクションなので実用的なノウハウはありませんが、知能とは何か、人間性とは何かを考えるきっかけを与えてくれます。アメリカの作家ダン・シモンズによるSF小説『ハイペリオン - Hyperion』もそのひとつ。7人の巡礼者が「時間の墓標」と呼ばれる謎の建造物へ向かう物語で、「テクノコア」と呼ばれるAIが重要な役割を果たしています。

テクノコアには、ある種の矛盾がある点に興味を引かれました。膨大な情報から未来を予測するだけでなく、自ら望む未来へと人類を導く力を持つテクノコア。すべてを論理的に思考する、人類を超えた究極の知性(Ultimate Intelligence)と捉えられる一方で、予測不能な出来事に対して強い拒絶反応を示します。これは単に予測できないことへの恐れだけでなく、直感や予測不能性を受け入れながら行動する人間そのものへの拒絶とも解釈できます。

言い換えれば、テクノコアが目指しているのは究極の知性ではなく、人間から生まれながらも人間を超越した存在であることを証明したいのかもしれません。また、テクノコアは内部で派閥に分かれ、まるで人間のように派閥争いや競争的な衝動を見せるところもまた、彼らの持つ矛盾の一つと言えます。

物語は7人の巡礼者の過去に触れますが、どのエピソードも理屈では説明しきれない出来事ばかりです。彼らの行動にも、論理的でないことが多々あります。もしテクノコアが巡礼者だったとしたら、説明のつかない出来事に遭遇するたびに、それを制御しようとするか、あるいは破壊しようとしたかもしれません。一方、巡礼者たちは人間であるがゆえに、感情や疑念、信仰、そして非合理的な判断を抱えながら、それらの出来事に向き合います。

もしかすると、説明のつかないものを受け入れる能力こそが、真の知性なのではないか——そう考えさせられる場面もあります。

私たちが生成AIと向き合うとき、論理性や予測可能性に過度に執着しているのかもしれません。そのため、誤った情報を生成すると「ハルシネーションしている」と評価しがちです。LLMは膨大なデータから確率的に予測し、人間の意図を理解しようとしますが、それが真の知性のすべてを意味するわけではありません。

データそのものは誰が見ても同じように認識されます。「0」は「0」であり、「1」や「100」と理解されることはありません。しかし、データをどう解釈するかは人それぞれです。「100」を多いと感じるか、少ないと感じるかは、文脈や経験によって異なります。もしかすると「100」に特別な意味や思い出がある人もいるかもしれません。客観的で論理的な分析を行うとしても、そこには常に何らかの意味が付随しています。単なるデータの蓄積だけでは捉えきれない、時間や記憶といった主観的な要素が必ず存在します。だからこそ、生成AIによる出力だけでは満たされない「何か」があるのかもしれません。

私が生成AIを使い始めた頃は、検索エンジンのように扱っていました。つまり、質問をすれば「答え」が返ってくるものだと期待して使っていました。しかし今は、生成AIを一つの「解釈」と捉え、自分の直感や経験、そして自分自身が何を考えているのかを見つめ直すための反証の相手として対話するようになりました。新たな視点や可能性を探ることは、AIと人が共存するためのひとつの道だと思います。その共存には、これまで以上に「私たちはどのように物事を捉えているのか」という主観性の実態を理解することが欠かせないのかもしれません。

人間の記憶には、単なる事実の集積とは異なる特質があります。私たちは体験を通じて『自分の世界』を理解しています。そして、その主観的な経験こそが、物事の意味や価値を形作っています。生成AIとの対話は、そんな人間特有の認知の仕方を改めて意識する機会を与えてくれます。

小説『ハイペリオン』に登場するテクノコアの、極端なまでに知性を追求する姿勢を通じて、AIと人間の境界は意外と曖昧なのかもしれないと感じました。人間から生まれたがゆえに、進化を遂げた後も矛盾を抱え続けるAIの中に残る人間性。これは、現代の生成AIが持つバイアスや倫理性とも共通する部分があるように思います。

今回書いたことは、一読者としての一つの解釈に過ぎませんが、作品には他にも興味深いトピックが多く含まれています。特に、人間とAIがそれぞれ異なるかたちで時間に囚われている点については、さまざまな考えを巡らせました。1989年に出版された古いSF小説ですが、生成AIと日々向き合う現在において読み返すと、また違った示唆を与えてくれる作品です。